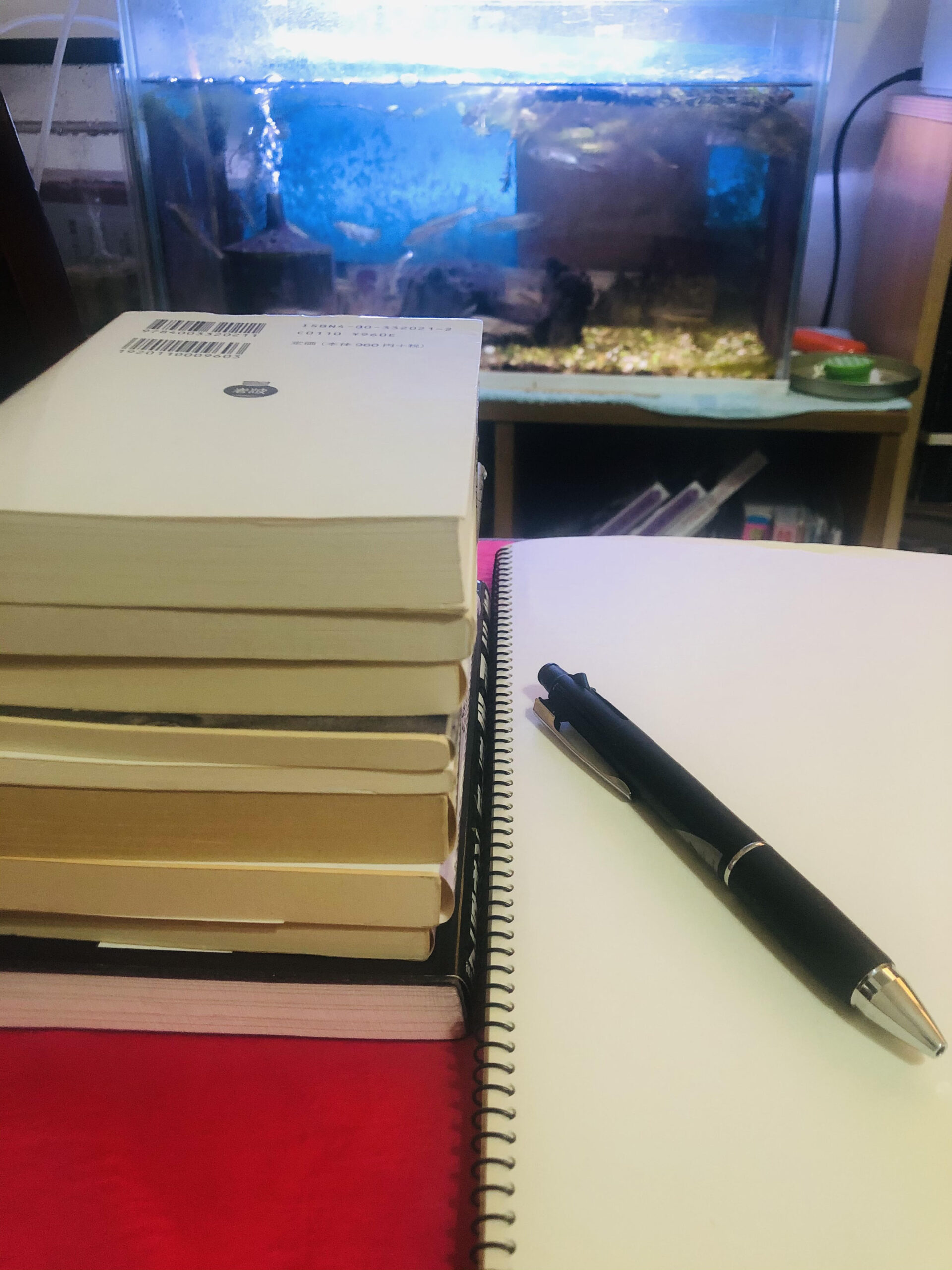

うらみわびの【この本がおもしろい】第16回

渋沢栄一『論語と算盤』

KADOKAWA 2008

|

|

価格:836円 |

![]()

| 勝手に評価表 | |

|---|---|

| ストーリー | ★★★★★ |

| アクション | ★ |

| 感動 | ★ |

これからの日本、これでいいの?

本書のタイトルにある「論語」と「算盤」。広くいえば、「論語」とは知識であり道徳心、「算盤」とは実業である。『論語と算盤』において説かれるているのは「実業において知識と道徳心は必要である」ということ。

明治維新後間もない日本では、建て前(法律)上では士農工商の身分の違い、というものは撤廃されたが、教育という面においてはそれぞれの身分によって異なっていた。 武士はその誇りと道徳心を磨く朱子学を、農工商人たちは実利を求めた教育を受けていた。渋沢氏は農工商たちの立ち振る舞いを「拝金主義」と切り捨てたうえで言う。

商人にこそ道徳を!ただ空理にはしり虚栄に赴く国民は、決して真理の発達をなすものではない。ゆえに自分等はなるべく政治界、軍事界などがただ跋扈(ばっこ)せずに、実業界がなるべく力を張るように希望する。これはすなわちものを増殖する務めである。これが完全でなければ国の富はなさぬ。その富をなす根源は何かといえば、仁義道徳。正しい道理の富でなければ、その富は完全に永続することができぬ。ここにおいて論語と算盤という懸け離れたものを一致せしめることが、今日の緊要の務めと自分は考えているのである。渋沢栄一

『論語と算盤』KADOKAWA 2008 p.22

時は明治維新後の日本。維新当時は国が主導して諸外国の知識や技術を精力的に輸入してきた。それにより日本は大きな発展を遂げた。 一方でこれからの日本を考えるとき、 このままでいいのか というのが筆者の想いである。 筆者の考えは明白であった。つまり、これからは国ではなく、国民ひとりひとりが力をつけていかなければならない、ということ。そのために私たち国民に求められるものは何か。『論語と算盤』とは政界を引退し、300以上の企業の設立に携わった実業家、渋沢栄一の生涯を通して培った聖智の結晶である。

明快かつ広域的

本書の内容は”実業”にとどまらない。 ・学問・常識・理想・人格・教育 多岐にわたる内容でありながら、それぞれが深い!これが渋沢栄一の凄いところである。孔子、孟子、徳川の遺訓だけでなく、海外の書籍からも引用がされている。 そんな渋沢栄一の凄いところ。一言でいえば 人間観察力 ともいえましょうか、”人生”、”人間”というものに対して非常に熱心に研究してきた人です。 実業 X 人間観察力 この組み合わせが今日でも語り継がれる伝説の実業家、渋沢栄一を形作っている、といえるのではないでしょうか。

富は誰のもの

本書の内容の一つとして”富”についての項は外せないでしょう。なんといっても”実業”を考える際、その目的は富の獲得にあるわけですから。 本書では富の本質についての考察があります。つまり、富とはいかにして”用いる”べきか、ということです。この根底には富とはためるのではなく、用いるもの。自分の為だけではなく、社会の発展に役立てるもの、という考えが広がっています。

自ら築いた富といえども自分だけのものというのは間違いである。なぜならば人は誰しも1人では何もなし得ないから。そこから、実業によって自ら稼いだ富は社会に還元するのがよい、と筆者は説きます。

ときには「義務」という強い言葉も用いている。 これは賛否が分かれるところなんじゃないかな。反論として第一に考え着くのが人生論。つまり「自分の人生、自分のお金、それは自分が自由に使うのが当たり前」という考え。 人生とは自分だけのもの。したがって人生の基準とはどこまでも自分をメインにしてしかるべきである。

しかしそれでは集団としての国家は貧弱なものとなってしまう、という。ここで筆者は『論語』の語録を発した張本人、孔子の言葉を引き合いに出す。 孔子「仁者は己れ立たんと欲してまず人を立て、己れ達せんと欲してまず人を達す」。 つまり、自分が大成したいならば、まずは他者を立たせなければならない、ということ。 これには私も同意する。これは社会の実情を見れば明らかであるように思う。自分の実力だけで成功する人間は少ない。ほとんどの人は上司に育てられ、様々な人との関係性に恵まれて成功していく。つまり他者との関係性”なくして成功はない、のである。

|

|

価格:1,177円 |

![]()

そして、他者との関係性を築くにはGive and Takeが基本である。何かを得るには何かを差し出さなければならない。ここにおける”差し出す積極性”。これが肝要である。誰もが自らの懐を一番案ずるものである。そこを紐解いて他者に差し出す勇気。これが成功の秘訣ではないだろうか。 以上が先ほどの孔子の「仁者は己れ立たんと欲してまず人を立て、己れ達せんと欲してまず人を達す」という言葉に通じるところであろう。

ここだけを見ても渋沢栄一氏の聡明さがうかがえる。 彼は明治維新によって発展した社会の今ではなく、その”先”を見ている。このままではダメだ、と考えている。 実業が成功したらそれ相応の対価が手に入るのは当たり前である。その対価を貯めるのではなく”投資”する。この攻めの考えが渋沢氏の強みである、と考える。