うらみわびの【この本がおもしろい!】第18回

突然ですが、私たちは普段、どの程度政治に関心があるでしょうか。これは人によりけりだとは思います。毎朝新聞を読んでいる人は多かれ少なかれ政治面には目が行くでしょう。さらには海外のニュースを見て、海外情勢に想いを寄せる人もいるでしょう。はたまた「全く興味はございません」という方もいるでしょう。

いずれにしても、私たちの多くが「政治」というものに関心を寄せるきっかけとなるものがあります。選挙です。選挙はそれ自体が政治を考えるひとつのきっかけになる、という点において大きな意味がある、と私は考えます。地方選挙であれば、自らの居住地域の問題や課題をあらためて考える機会になりますし、国政選挙であれば、地域問題に限らず、国全体の、世界全体の情勢を考えるきっかけになります。普段、政治にあまり関心のない人でも選挙くらいは行っておいた方がいい、ということの論拠はここにあります。

とは言っても選挙が終わると政治は人々からは「近くして遠い」存在となってしまう、というのもわかります。特に国政では選挙で選ばれた議員たちが、今日何をしているのか、何を議論しているのか、がよく見えてこない。そこから政治と国民は離れている、という感覚が起こるのも無理はない。

しかしながら、これは危険な感覚である。なぜなら国民の政治的無関心は政治家の暴政を招くきっかけとなるからである。ここは難しいところであるが、国民が政治の動向を絶えず見守る姿勢が問われている、と思う。端的にいえば新聞を読むのが一番の近道ではないだろうか。新聞は考えるきっかけをくれる。新聞こそがスタートなのである。

世界を見渡せば、国民やその代表者が広く議論をして国政を運営している国もあれば、一部のカリスマ的な人物が国をリードする強権的国家も存在する。どれが正しいということはない。本日の主役である福沢諭吉氏も「悪さをする国民には強く脅すしかない」と強権的国家を一部擁護している。国民の自由を擁護するJ.S.ミルでさえ『自由論』で、国民全体が野蛮である場合には専制君主は必要である、という趣旨の叙述をしている。

|

|

価格:924円 |

![]()

ここで語られるのは国民と国家という二つの存在である。政治を考える際には、よく国家のみが語られるのであるが、”国民”というものの存在も忘れてはいけない、と考える。というのも国民の停滞が国家の停滞を招くからである。これこそが福沢諭吉の指摘することなのである。

学校を例にするとわかりやすい。小学校低学年では、まだ物事の優劣や規範意識が定着していない段階であるので先生が主導して教え導くことが大切である。そこから学年が上がるにつれて、先生の指導的介入は減っていき、最終的には中学や高校の生徒会やクラス委員といった生徒主導のクラス運営に変わっていく。

これを政治にあてはめるとこうである。国民が政治的に弱い状態(無法状態、知識の希薄、生活水準が低い、などが考えられる)であるときはカリスマ的な指導者が国民を導いていくことが必要である。強権的政治は国家のスタート的存在、その典型例なのである。

一方で、国民が知識をつけてきたとき、国家はより国民の存在を意識するようになる。国民が選挙で議員を選ぶ。国政に国民の存在が大きくなる状態。

国民と政府が共存する国家。ここでは得てして政府が強い権限を持っている。そこで政府の暴走を、悪政を阻むためには国民が強くならなくてはならない。ではどうするか。ここで福澤が提唱するのが学問である。つまり「劣悪な政府は劣悪な国民の上に成り立つ」のであり、そうならない為に国民は学問と道徳を身につけなければならないのである。これこそが『学問のすすめ』の入り口である。

|

|

価格:902円 |

![]()

| 勝手に評価表 | |

|---|---|

| ストーリー | ★★★★★ |

| アクション | ★ |

| 感動 | ★ |

人間に備わる5つの資質

私たちはまず、知識のないことを憂いてしまうが、その必要はない。なぜなら人間には以下の素晴らしい資質を誰もが備えているのだから。

- 人間には自由に使える身体がある

- 人間には知恵がある

- 人間には欲がある

- 人間には良心がある

- 人間には意思がある

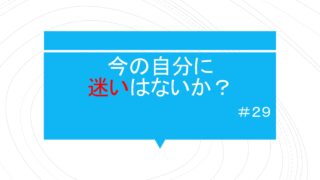

人間には自由に使える身体がある。知識とは本を読むだけではない。足を使って見て聞いて体験して初めて身に付くものである。これは勝海舟も唱えていることである。特に勝海舟は読書よりも自分の感覚を頼りにした実践を重んじていたようである。

|

|

氷川清話 付勝海舟伝 (角川ソフィア文庫) [ 勝 海舟 ] 価格:990円 |

![]()

では読書と実践、どちらが大切か。私が考えるに自分の好きな方でいい。「人間には『読む人間』と『聞く人間』がいる」と言うのは経営学者のドラッカーである。物事を理解する方法は千差万別。第一に自らに合った学びの方法を見つける。第二に知識と実践のバランスを整える。この2ステップが大切であろう。

人間には知恵がある。業務においてどうしても時間的な無駄が出てしまう場合がある。それは単にコンピュータの動作に時間を要している場合もあれば、その作業が一人では完遂が難しい場合もある。前者の場合であれば別の作業の下準備を行うことができるし、後者であれば私たちは他者に頼る=組織で動く ということを行っている。時間的無駄は知恵によって解決できるのである。これにより知識の枠を超えて生産性を上げることが可能となる。

人間には欲がある。「欲はよくない」と思われるかもしれない。しかしそうではない。私たちが働くのはお金のためである。これこそが欲である。なぜなら幸せとはお金と自由な時間なしにはありえない。これはおそらく”幸せ”のなかでも万人が納得するところであろう。

欲があるから私たちは学ぶのである。かつてある学者が言った。「私が大業を成し遂げることができるのは、私が”知の巨人”の型の上に載っているからに他ならない」と。知識とは使わなければ意味がない。だから私たちは極力、お金になる知識(スキル)を得るように努めるべきだ。

それに私たちは得た知識は誰かに話したくなるもの。それは私たちの本能が知識のアウトプットを求めている証拠である。いや、むしろアウトプットを前提として知識を得ようとしているのかもしれない。これは個人的なはなしかもしれないが、他者の前で読書をすることに快感を覚えたことはないだろうか。あの感覚こそが自らが知識を蓄えている、ということを見られている、ということを意識している、ということ。ここにもなにか人間の本能的なものを感じる。

欲を恐れる人はこう思うかもしれない。欲とは自分の利益を追求する心である。万人が自らの利益を追求した結果、人々の和は乱され、社会の皆が自己中心的になってしまうのではないか、と。

これに関しては畏れるに足らない。なぜなら私たちには良心、というものがあるから。結局のところ私たちが自らの”最善”を追い求め、他者との関係性をないがしろにした結果、私たちは得る物以上に失うものが多い、というのは自明のことである。これは体験こそが私たちの財産である、という前述したことが物語っている。自己中心を貫くと他者との関係を失う。これ以上の損失はないのである。したがって、私たちは自らの欲を少し抑制するかわりに集団としての利益(社会の安定性など)をまもっているのである。この作用こそが両親と呼ばれるものである。

知識は使いようでいかようにもなる。知識はそれ自体には意味がない。使って初めて意味を成す。悪いことに知識を使えば悪事を働き、良いことに使えば皆に喜ばれる。そこで大切なのは「知識を何に使うか」を自らが決めることである。要は意思をもつ、ということである。

以上、人間に備わる5つの資質について触れた。程度の差はあれ度、これらは私たち皆に備わった資質である。もし、自らに足りない、と思ったことは自らが磨いて伸ばしていくのが求められる。

また、このことは言い方は違えど「知・情・意」という古くからの教えと合致する。福澤と同時代の人物で言えば渋沢栄一が唱えていたところである。

〇知識は見て聞いた経験からも得られる

〇知識はアウトプットを前提として得る

〇知識の探求の根底には”欲”がある。知識を定めるには意思を。知識を用いるには良心を用いる

知識をアウトプットせよ

知識は活用してこそ意味がある。また、知識が活用され結果を出すには、ある程度まとまった量の知識が必要だ。その意味で、知識とは広く薄くもよいが、一つの分野に集中した知識というものも必須である。ドラッカーによれば、イノベーション(革新)に必要なことは「一つのことに集中すること」だそうだ。加えてイノベーターは「リスク志向ではなく機械思考である」と述べている。つまり、まとまった知識を武器に壁にぶつかっていけ、ということである。

|

|

ドラッカー名著集(1) 経営者の条件 [ ピーター・ファーディナンド・ドラッカー ] 価格:1,980円 |

![]()

また、福沢は知識の在り方を「品格」という言葉を使って表現しているところがおもしろい。いわく、知識とは物事を正しく比較するモノサシであり、得られた結果に満足せず、常に上を目指す姿勢、これこそが福沢が求める人材である。

くどいが、知識は活用しなければ意味がない。そこで福澤が読者に求めるのが知識のアウトプットである。自らが得た知識は外に出して(アウトプット)はじめて定着される、という研究結果もある。とにかく即アウトプット!

その方法はなんでもいい。福澤は口頭でのアウトプット(演説)を勧める。これはアウトプットのスピード感と相手の反応が一挙に手に入る、という点で優れている。また、そこから発展して新たな議論が進む、新たな知見が手に入る、というおまけつきだ。これをしない手はない。要はアウトプットする場、仲間という財産をまずは手に入れよう、ということだ。

でも、相手がいないからといってアウトプットができないわけではない。私のようにブログやパソコンのメモ欄、ノートに文章やメモを綴るだけでもよい。

なんなら音声をスマホに録音してみるのも面白い。こちらは要約力が高まる。例えば3分という時間制限を設ける。本の内容を3分間で要約する。多すぎても少なすぎてもいけない。これを繰り返していくうちに3分という”時間間隔”と”要約力”、さらにはアウトプットを前提とした”読書力(リサーチ力)”も高まる。一石三鳥だ!

〇知識はアウトプットしよう

〇アウトプットは口頭がベストだが、ノートにまとめたりしてもいい。音声を録音してみるのもおススメ。

技術や政治体系の発達が著しい明治期。その時代の過渡期にあって、あえて知識の大切さを説いた福沢諭吉。その神髄は現代へと受け継がれている。いや、情報の溢れかえった現代にこそ、情報を使いこなす人物の必要性がある。今こそ読まれる1冊ではないだろうか。

今日も皆さんが幸せでありますように