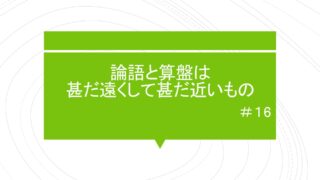

皆さん、今年はお花見にいきましたか。コロナ禍でもあるので、あまり遠出はできませんが、身近なところにも春を感じることもあります。特に今年は散歩に出かけることが多く、身近なところに桜の木が多くあることに驚いています。日本って本当に桜の国なんですね。

今回は「サクラ」にちなんだ作品を3作品、紹介していきたいと思います。

うらみわびの【この本がおもしろい!】第22回

世代を超えて愛される名作

1作目はセガ・エンタープライゼス(SEGA)発のゲームが原作のアニメ、マンガ『サクラ大戦』。

|

|

価格:660円 |

![]()

| 勝手に評価表 | ||

|---|---|---|

| 内容 | ★★★★☆ | |

| 難しさ | ★☆☆☆☆ | |

| 価格 | ★☆☆☆☆ |

時は大正。帝都東京には魔の力をもった魔物が幾度となくあらわれる。

魔物から帝都を守るための秘密組織「帝国歌劇団」。表向きは銀座の劇場で演劇を行うが、裏の顔は魔物から帝都を守る特殊部隊である。

17歳の真宮寺さくらは、帝国歌劇団に入団するために上京する。

しかし、そこで待ち受ける現実は厳しく……

ゲームが前身

「大正桜にロマンの嵐!」で有名な本作品。もともとは1996年に発売されたゲーム「サクラ大戦」。セガサターン用のゲームでした。これだけで歴史を感じる人も多いはず。正直、私も世代ではありません。

本作品との出会いは高校時代の友人の勧めでした。「『サクラ大戦』は神!」と豪語する彼に促されるようにゲームやアニメの情報を得たのがきっかけ。後にアニメも視聴しました。冒頭の第1話から胸がじ~んと熱くなる名作です。

そこから10年以上の歳月をかけて2019年に『新・サクラ大戦』として続編が製作されたときはまさにファン冥利につきる!この一言!ここから新たなサクラ大戦ファンが増えるといいな、と勝手に思ってます。

ゲームの続編と共にアニメも新作『サクラ大戦 the animation』が放送。こちらもゲームでおなじみの声優陣が声を当てています。

そうそう、声優陣も凝っています。佐倉綾音さん(天宮さくら 役)や内田真礼さん(東雲初穂 役)、早見沙織さん(クラリス 役)など、名だたる声優さんたちが声を当てています。

また、本作は音楽もいい!『サクラ大戦』のメインテーマであり、アニメ『サクラ大戦』のOPでもある「激!帝国歌劇団(ゲキテイ)」は聞いたことがある人も多いのではないでしょうか。野球好きの方であれば、社会人野球で聞いたことがあるかもしれません。東京都のセガサミーの得点歌として使われています。さすがは自社の音楽を使える特権!つよいですね。ちなみにベイスターズファンとしては、セガサミー出身の選手は宮崎敏郎 選手。彼が打点をあげたときに「ゲキテイ」を聞きたい!という想いが個人的にはあります。

本当は好きなのに……

アニメ『サクラ大戦』。本作で印象的なキャラクターはアイリス。

|

|

【中古】アニメ系トレカ/サクラ大戦ドラマチックカードゲーム 第一幕 PR16-1[PR]:アイリス 価格:160円 |

![]()

他の団員に比べて若くてまだ子供な彼女。帝国歌劇団に入団して間もない真宮寺さくらはそりが合わないんです。さくらが話しかけても無視するアイリス。その溝をさくらが一生懸命に埋めようとする姿に心を打たれます。

アイリスは自分から言葉を発しようとはしません。常に彼女が持ち歩くクマの人形、ジャンポールとの対話を通して「『~』ってジャンポールは言ってるよ」という風に自分の想いを伝える、という一風変わった少女。

なぜ、彼女は自らの口から思いを語らないのだろうか。そこには彼女なりの苦痛がみえる。

もともと彼女は帝国歌劇団への入団に前向きではなかったアイリス。彼女はただ演劇が好きなだけ。それでも超能力という他を排する能力を持つ彼女は帝都を守るための”武器”として帝国歌劇団に所属しているのである。

しかし、帝国歌劇団の軍人としての訓練は厳しい。もともと闘いが好きではない彼女。上官からの厳しい叱責と帝都を守るという重圧。それは9歳の身体には重すぎた、といえよう。

想いを吐き出す場が必要

人間はもともとストレスには耐性がある。人間の心はコップのようなものである。ストレスという名の水が入っても、それを排水できる。しかし、ストレスの量が多く、質が重くなってくると排水が追い付かなくなる。気づいた時にはコップからストレスがあふれ出る……。こうなると取り返しがつかなくなる。

身体が受け付けられない量のストレスを浴びるとどうなるか……。言葉を失うのである。自分の想いを言葉にできなくなる。もっと端的にいえば、声を出すことができなくなるのである。

これは私も経験したことである。教師を辞めてから数か月は家から出ることはおろか、家族と言葉を交わすこともままならなかった。言葉を発することが怖い。言葉を発する力が身体から抜け出たような状態。まさにぬけがらだった。

そのなかで私が自らの想いを紡いでいくためのツール。それがブログだった。これは結果としてよかったと思っている。どんな状況でも自らの”想い”を吐き出す場が必要である。それが私にとってはブログだった。はじめは緊張の連続だったが、日々、思いを紡いでいくうちに心が軽くなっていった。心に溜まった水を吐き出すことができたのである。

おそらく、私にとってのブログがアイリスにとってのジャンポールだったのだろう。彼女は友達のテディベアを通して自らの想いを吐き出していったのである。それにしてもたった9歳にして強い少女である。アニメを見ながら、強く生きる彼女に少なくない力をもらった。

そのままでいいんだよ!

歌劇に表舞台があれば裏方があるように、人間社会にも光の当たる部分と影の部分があるようにも感じます。

多くの人から注目され評価される人がいる。人から評価される人が素晴らしい。それは不変の事実かもしれない。

一方で、周りから注目されずとも一人で黙々と人生を歩む人もいる。これも一生であろう。

「陽キャ」と「陰キャ」という言葉がある。明るい人柄と暗い人柄。この2項対立は明らかに後者を良しとしない響きがある。実際にそのように語られることが多いように感じられる。

それでも人の数だけ人生があるのだ。そこに優劣は存在しない。「陰キャ」という言葉で評価されて片付けられる人生に納得がいくはずがない。誰しも、その人の”素晴らしい”面が一つや二つはあるものである。むしろ、その面を見ることのできない観察者に問題がある、とはいえないだろうか。

次に紹介するのは、ある学校を舞台に、光り輝く生徒の陰で目立たない生徒に光を当てた作品だ。

辻村深月『サクラ咲く』

|

|

価格:616円 |

![]()

| 勝手に評価表 | |

|---|---|

| 内容 | ★☆☆☆☆ |

| 難しさ | ★☆☆☆☆ |

| 価格 | ★☆☆☆☆ |

平等という安心感を打破しろ!

3篇の短編が編まれた本作。この3篇には共通のテーマがある。

おとなしい転校生、本が大好きな中学生、映画を制作しようとする男子生徒たち。本作に出てくる主人公たちはクラスで目立たない生徒たちであった。

それでも彼ら彼女らは自分の人生を精一杯生きている。もちろん順風満帆ではない。ときには壁にぶち当たり、悩む。そして解決しようと奔走する。そんな彼ら彼女らの息遣いを感じることができる小説だ。

社会は一つだが、居場所は一つじゃない。それがこの小説が教えてくれた大きなテーマである。

私たちは仲間外れになることを無意識のうちに恐れている。誰かと異なる意見、価値観、容姿であることが集団から浮く、という状態をつくりだす。異端児は放り出され、出る杭は打たれる。そんな世界。だから私たちは周りに溶け込もうとする。

その裏返しだろう。誰かと同じ考え、同じ集団にいるという共通意識。これは私たちに大きな安心感を与えてくれる。

しかし、実は同じ空間、平等という価値観が実は大きなストレスを生んでいる、ということをこの小説は教えてくれる。平等とは平均値。誰かと平等に扱われる、ということは自らの個性を消してしまう、ということでもある。自分が本当は好きなことを隠して、他者と同調する。そんな人生はつまらない。

オタクであれ!

数十年前の日本ではパソコンを使う、というだけで「オタク」と呼ばれていたらしい。時代が進み、アニメを見る人が「オタク」と呼ばれていた時代。どちらも時とともに大衆的なツールとなっている。スマホもそう。i-phoneが出た当初は日本では「理系の機械オタク」が持つもの」という認識だった。それが今では街中でスマホを使う人を見ない日はない。それだけ浸透している。

私は「オタク」でありたい、と思っている。自分が「好き」と思うものをとことん好きになること。それこそが生きがいである、と考えているからである。たとえ自らの趣味が他者から受け入れられなくてもいい。そりゃ、他者から共感や評価されないと落ち込むことはある。それでも自分が「好き」と思っていることをやめる理由にはならない。結局は自分が好きなことを突き詰めること。これこそが人生の醍醐味ではないだろうか。

大衆的なものは時の流れと共に変化する。”平等”という概念の指すものもそうだ。私たちは協調性をもって大衆的なものに参加しようとする。それは良いことである。しかし、そのなかで”自分的なもの”を見失わずにもっていること。それもまた大切なことではないだろうか。

2度読んで2度泣いた

もう、タイトルを知らない人の方が少ないのではないでしょうか。原作が大ヒット。映画化やアニメ化もされた有名な作品。私の高校の教え子の一人に本が大好きな生徒がいたんですが、彼に本が好きになったきっかけを聞いたことがあります。すると彼はこの本を読んだことがきっかけだったそうです。

住野よる 『君の膵臓をたべたい』

|

|

価格:733円 |

![]()

| 勝手に評価表 | |

|---|---|

| 内容 | ★★★★★ |

| 難しさ | ★☆☆☆☆ |

| 価格 | ★☆☆☆☆ |

構成が凄すぎる!

もう、これに尽きます。登場人物の名前から、時系列、本のタイトルまで。もうこれしかない!!っていうものをバンってもってきている。その構想力に舌を巻きます。そう、この一見、意味不明なタイトルが物語の最後には腑に落ちてもう涙、涙、涙……

”秘密”が距離を縮める

この小説のジャンルはいったいなんでしょう。私的には恋愛小説だと思います。いつも元気いっぱいでクラスの人気者の山内桜良(さくら)とクラスで目立たない本好きの主人公。一見、接点のない二人が「あること」をきっかけに関係をもつ。そして惹かれ合っていく。

「あること」とは桜良が膵臓がんを患っている、ということ。主人公は病院で彼女に遭ったことがきっかけで彼女の病気のことを知る。膵臓がん。これは桜良の家族と主人公以外には打ち明けていないこと。なぜ彼女は主人公に自らの秘密の持病を打ち明けたのか。

でも、”秘密”が人間同士の距離を縮める、ということもあります。殊に恋愛ではそうでしょう。「この人には私にだけ見せる顔がある」とか「僕にだけ打ち明けてくれる話がある」など、ある人にだけオープンにできるものがある、というのはその人を信頼していなければできません。こういったことができる、というのはそれだけお互いの心理的距離が近い証拠といえます。

また、男性目線からすると秘密を抱えた女性はとても魅力的に映るものです。『名探偵コナン』では、コナンの宿敵、黒ずくめの一味であるベルモットが“A secret makes a woman woman(女性は秘密をまとって美しくなる)“というセリフがあります。女性は男性に比べ器用に他者と接することに長けていますから、秘密を隠している、という事実だけでも魅力的に映るんだと思います。

これは偶然じゃない

よく恋愛では「運命の人」なんていう言葉がなされます。自分が生きてきたなかで最高のパートナーに巡り合えた。そのことは「運命」としか言いようがない。そう思うこともあります。

しかし、正直に申し上げて、私、この言葉が好きではありません。もちろん人生には”運”という要素もあります。それでも総合的にみて、自分の”意思”で決断して辿り着いた結果だと思うんです。何事も。かの哲学者ニーチェでさえ、愛は意思である、と言っているのです。

『君の膵臓をたべたい』で主人公は桜良との出遭いを「偶然」と形容する。しかし、桜良はそれをきっぱりと否定する。これは偶然なんかじゃなく、自分が「選択してきたことの積み重ね」なのだと。だから二人が出会ったのは偶然じゃなく必然なのである。

恋愛もそのように考えられたら素敵ですね。人はお互いに似た性格の人といることに安心感を覚えます。しかし、それだけでは自らの裾野は広がらない。よくコンフォートゾーン(心地よい場所)からの脱却に人間としての成長がある。主人公と桜良はまさに正反対の人間性を兼ね備えている。それこそ陽キャと陰キャの対談。その先にある物語の結末に注目です。

今日も皆さんが幸せでありますように